今年6月23日,随着北斗三号最后一颗全球组网卫星成功发射,数十年来中国建成全球卫星导航系统的夙愿终于实现了。作为“大国重器”的重要代表之一,北斗卫星导航系统(BDS)成功组网,也标志着中国在成为全世界航天技术大国方面又迈出了重要的一步。

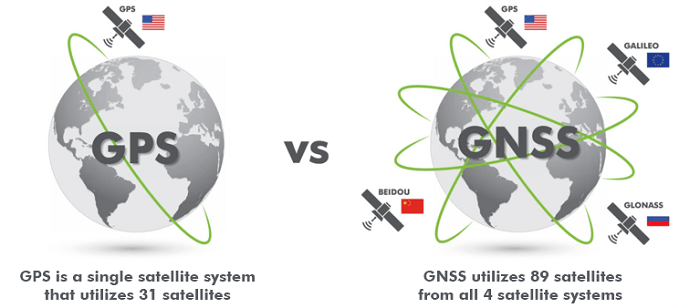

事实上,全球目前主要有4个全球卫星导航系统,除了中国的BDS之外,还有美国的全球定位系统(GPS)、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)以及欧盟的伽利略卫星导航系统(GSNS)。其中,GPS是全球第一个建立并用于导航定位的全球系统。

问题是,既然世界上已经有了GPS,那么中俄等国为何还要建立属于本国的系统呢?这4大全球卫星导航系统之间,又有啥不一样的区别呢?北斗的建立,又经历过哪些波折呢?再进一步说,与美欧等国相比,以航天技术为代表的中国军工行业又有何特点呢?

作为战后全球最强大的国家,美国不只是世界上第一个全球卫星导航系统的故乡,而且也是第一个提出建立全球卫星导航系统构想的国家。

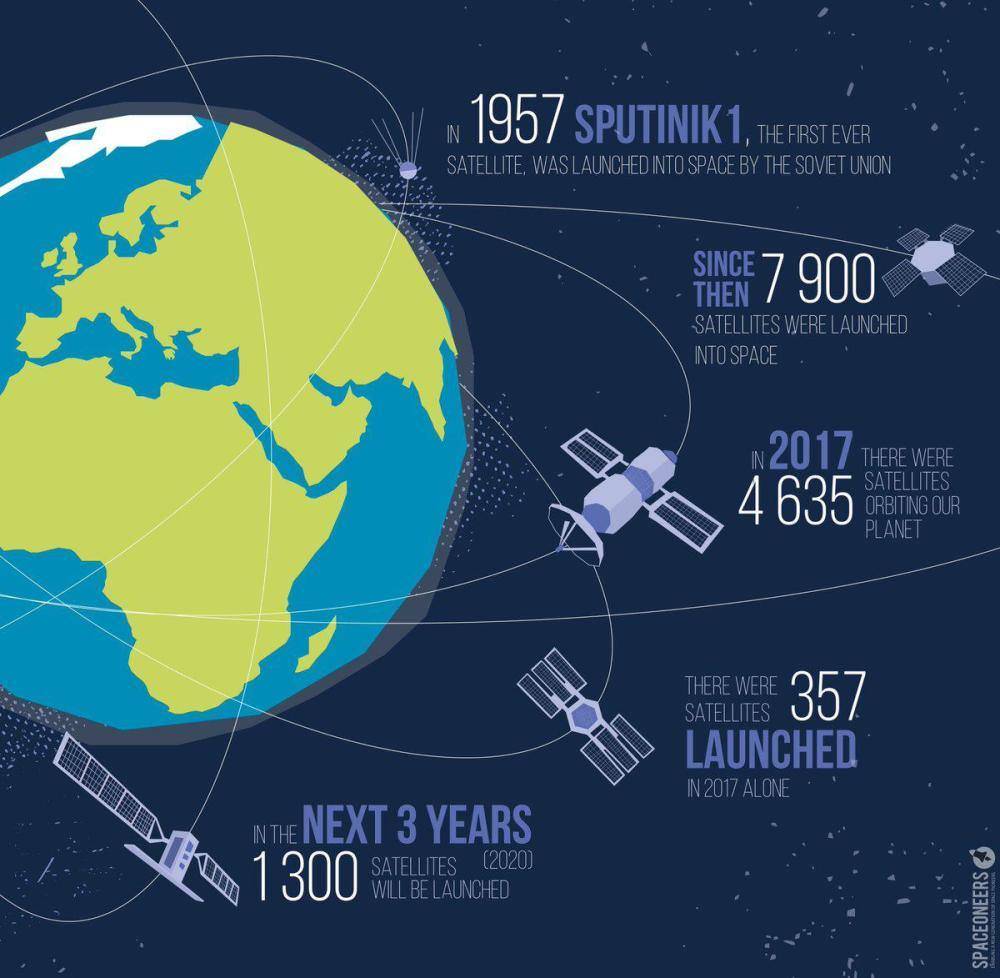

资料显示,1957年苏联成功发射全球第一颗人造卫星,随后,美国霍普金斯大学2名年轻学者在接受其信号时,产生了将其用于导航定位的想法。随后,美国采用了这个建议,并于1964年建成全球第一个卫星导航系统——“子午仪”,这也是全球第一代卫星导航系统。

该系统的成功建立,无疑为美国成功建立GPS系统打下了坚实的基础。20世纪70年代后期,美国开始建设GPS系统,1994年该系统正式建成,并于1995年投入运行。而早在1983年,美国就将该系统免费提供给民用。

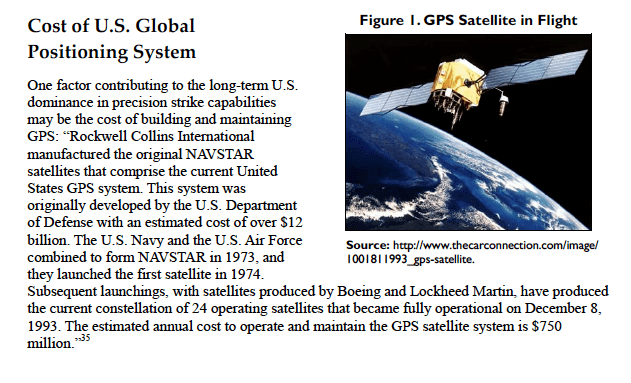

美国官方此前公布的多个方面数据显示,仅仅是GPS系统每天的经营成本就超过200万美元,更别其建设成本了。由此可见,如果没有强大的经济实力支持,要建设并维持这样一个系统的运营,并非易事。

既然美国愿意自掏腰包,与全球共享这个系统,为何中国、俄罗斯和欧盟等经济体还要“自寻烦恼”,多年来始终致力于打造属于自身个人的卫星导航系统呢?

事实上,在美国将GPS系统免费开放民用早期,该国曾经人为地在该系统中添加了干扰性误差。这个误差只有美国知道,也只有该国才可以直接修正,其他几个国家无法修改。在全球抗议之下,美国才取消该误差,GPS这才得到全球广泛应用。

不过,美国仍可以每时每刻重新将该误差添加上去,或者干扰某些国家的信号,还可以完全关闭其信号。假如没有属于自身的卫星导航系统,一旦与美国发生冲突,那么输赢将变得没有悬念。

中俄欧都深谙此道。法国前总统希拉克(Jacques Chirac)就曾表示,如果没有伽利略系统,欧洲将不可避免地成为美国的附庸。中国科学院空天信息创新研究院研究员、博士生导师徐颖也曾指出,卫星导航系统是一把守护国门的金钥匙……

事实上,除了中俄欧之外,日本和印度也都在寻求建立属于自身个人的卫星导航系统。虽然日本的准天顶卫星系统(QZSS)和印度的NavIC都只是区域导航系统,但是其建立的目标也都是为了尽早摆脱对GPS的依赖,以防日后受制于人。

那么,全球四大卫星导航系统之间,又有啥不一样的区别呢?简单来看,主要有以下3方面的区别。

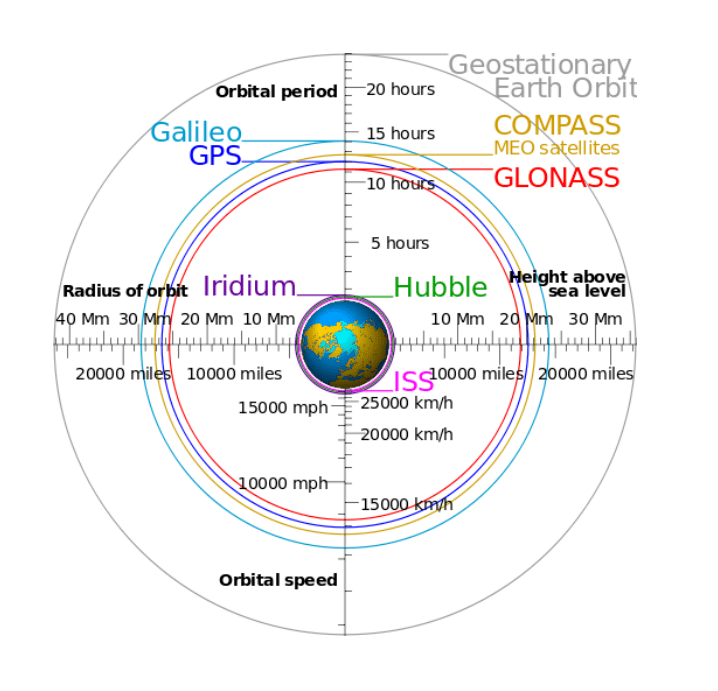

美国GPS由28颗卫星组成,其中有4颗是备用卫星;俄罗斯GLONASS的标准配置为24颗卫星,截至2019年底该系统在轨卫星为28颗,其中有22颗卫星提供导航服务,另外6颗卫星均处于测试、备份状态;欧盟的GSNS系统由30颗卫星组成,其中工作星有27颗,备份星3颗。

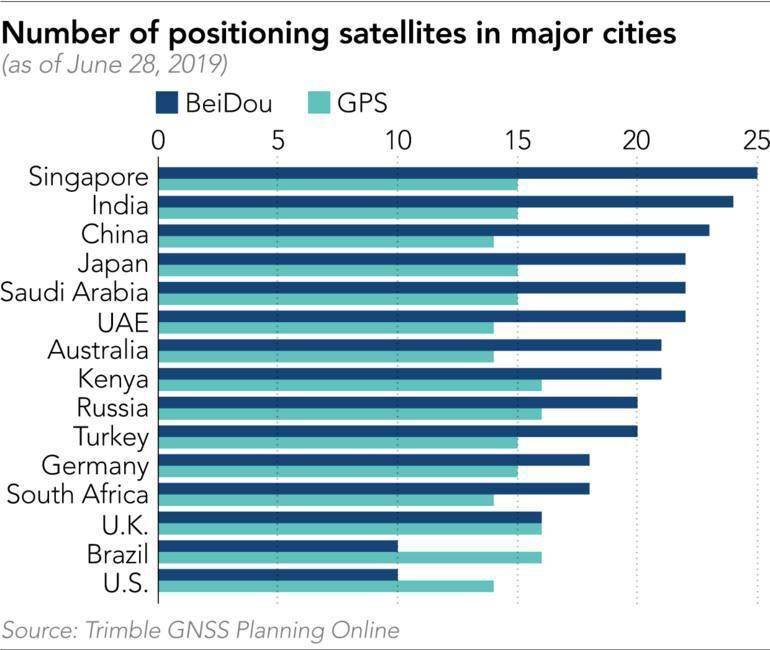

相比之下,北斗系统发射的卫星数量最多,达到55颗。其中,北斗二号由14颗标称星座和6颗备份、试验卫星组成;北斗三号则由30颗卫星组成,而在正式组网前还发射了5颗试验卫星,因此总共发射了35颗卫星。

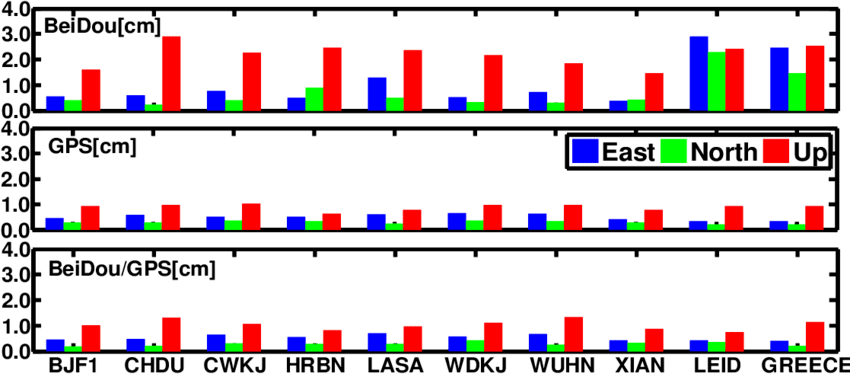

GPS系统单机导航精度约为10米,综合定位精度可达到厘米级甚至毫米级;GLONASS系统广域差分系统提供的位置精度为5-15米,区域差分系统为3-10米,局域差分系统为离站40千里内提供10厘米的精度;GSNS可提供米级定位精度信息;而北斗系统定位精度为2.5-5米。

虽然4个系统都是全球导航系统,但是其应用领域还是存在一些差别。其中,GPS民用方面可用于交通管理、个人定位、汽车导航、应急救援、海上导航等方面;GLONASS可提供全天候、高精度的三维位置服务,同时为了适应俄罗斯的国情,还能用于海洋测绘、地质勘探、石油开发、地震预报等领域;GSNS除了提供导航、定位等服务外,还能提供搜救、海上运输、精准农业等其他服务。

北斗系统除了提供位置服务、气象应用、铁路、海运、航空和应急救援等服务外,还具备其他系统不具备的功能——短报文通信和位置报告。而且,目前其信息发送能力已经从一次120字提高到1200字,遇到突发情况时将不再需要字斟句酌,并且还具备发送图片的功能。

由此可见,全球4大卫星导航系统各有其特点,而随时代的发展和需求的变化,中国北斗作为其中最“年轻”的系统,拥有更多的功能似乎也是理所应当。

“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”。从表面上来看,中国作为全球第二大经济体,拥有一个全球卫星导航系统,似乎是理所应当的。然而,如果没有举全国之力,没有一代代科研人员脚踏实地的努力,北斗系统又怎会是实现从无到有、由点成网呢?

如同中国的高铁一样,如今北斗也慢慢的变成了中国的“名片”之一。不过,北斗系统的建设工作,要远远早于高铁。资料显示,早在上世纪70年代起,中国就萌生了建设卫星系统的想法。最初是七五规划中的“新四星”计划,随后还提出单星、双星、三星等区域性系统方案。

以“两弹一星”元勋陈芳允院士为首的专家在80年代初提出的“双星定位”方案被视为当时的最优方案,然而受经济条件等原因的影响,该方案被搁置了10年。

直到1991年,GPS被美国成功应用于海湾战争的作战中,这才令中国意识到建设卫星导航系统的重要意义,加上当时中国经济已然浮现好转,于是启动了被搁置10年之久的双星定位方案。

2000年10月到12月,中国接连发射2颗北斗导航系统试验卫星,建成北斗一号系统。从技术层面上来看,由于我国采用的是双星方案,为增加覆盖面,就必须提高轨道,同时还得是静止方案,让卫星停留在中国上空。因此,静止高轨道是该方案的必然选择,不过这却导致了另一个问题,即性能不强的问题。

一方面,由于轨道过高,地面被测物体与卫星的相对速度将变得很低,因此导致多普勒效应无法完全发挥,定位精度完全没有办法与GPS相提并论;另一方面,这个系统也有通信系统,但是定位才是该系统的第一个任务。由于信道资源有限,大部分资源都必须让位于定位数据的传送,用于通信的信道资源则被大大挤压,因此这个功能虽然是区别于GPS的地方,但是在早期优势并不明显。

当然,北斗一号只有2颗星,自然不能与拥有几十颗星的GPS相提并论。该工程实际上已达到了设计指标,并解决了中国从无到有的问题,同时也为中国建设全球卫星导航系统积累了经验。

在意识到该系统与GPS、GLONASS等系统存在的巨大差距后,北斗二号的建设也被提上日程,而此时卫星导航的黄金频段已经被美俄占用了,同时欧盟也希望建设卫星导航系统,因此双方一拍即合,准备携手共同开发GSNS系统。

“非我族类,其心必异”,这句话再次在欧盟身上应验。中国虽然是投资方,但是欧盟在核心技术的研究中都将中国排除在外,2007年欧盟还正式将中国“踢出”该项目。

这个教训让中国人意识到,关键核心技术是买不来、要不来的。因此,中国决定“单飞”,并将目光再次转向北斗系统。2006年11月,中国就对外宣布,将开始开发资金的全球卫星导航和定位系统。

有志者事竟成。在GSNS发射第一颗卫星后,北斗二号第一颗卫星也成功发射了。值得一提的是,北斗二号和GSNS申请的轨道和频率比较一致,而GSNS虽然率先发射卫星,但是并没有开通,因此只抢占了轨道而未占频率,北斗二号第一颗卫星发射后立即开通,同时占了轨道和频率。根据先占先得原则,欧洲因此而失去频率所有权,在竞争中落败。

不过,打败欧盟从来就不是中国建设北斗的目标,北斗有着更重要的使命需要完成。自2007年4月到2012年这5年间,北斗二号14颗组网卫星被顺利发射,并发射了6颗试验卫星、备份卫星,平稳接续北斗一号。

克服北斗一号存在的缺点之后,北斗二号的定位精度已能媲美GPS的民用定位精度,并且还有精密授时技术,精度达到20纳秒;另外还延续了北斗一号的短报文功能,每次可传达120个汉字,在没有手机信号的地方,能发挥其他系统所不具备的功能。

至此,北斗二号成为覆盖亚太大部分地区的区域导航系统。该系统的成功组网,意味着中国实现了技术突围,攻克了以导航卫星总体技术、高精度星载原子钟等为代表的多项关键技术,这一成果实在来之不易。

不过,在未能实现全球覆盖之前,中国不会停下脚步。事实上,从2009年起,中国就启动北斗三号的建设,历经11年的时间,终于成功将30颗组网卫星成功送上预定轨道,这中间还包括24颗中圆地球轨道(MEO)卫星、3颗地球静止轨道(GEO)卫星,以及3颗倾斜地球同步轨道(IGSO)卫星。

与北斗二号相比,北斗三号进一步实现技术升级,以核心器部件原子钟为例,在北斗二号中科研人员以2年时间攻克了这个最大的技术瓶颈,而北斗三号则进一步提升其性能。如今,北斗星载原子钟的精度已经提高到每300万年差一秒,与普通星载原子钟10万年差一秒的精确指标相比,可谓“一骑绝尘”。

随着一系列技术瓶颈被先后攻破,北斗系统如今的国产化率已达到核心零部件100%国产,实现了卫星导航基础产品的自主创新,并形成了完成的产业链。

另外,由于北斗三号组网卫星数量更多,发射任务密度更高,火箭生产能力不足以满足该工程的需求,因此如何又好又快地建造火箭,就成为科研人员的研究重点。由于此前的火箭生产都是依据需求,每次研制一发火箭,而要想跟上高密度的发射,过去的做法显然走不通了。

因此,研发团队又提出组批生产的模式,即通过模块化、通用化的方式了设计生产火箭,以满足高密度发射任务的需求。现如今,北斗三号已经一马当先,成功走出自主创新的道路,也在中国航天技术发展史上留下了浓墨重彩的一笔。返回搜狐,查看更加多