集微网消息(文/Jimmy),北斗三号最后一颗全球组网卫星已于今年4月运抵西昌卫星发射中心西昌航天发射场,计划于6月发射。届时,北斗三号全球星座部署将全面完成。

北斗三号系统隶属中国北斗卫星导航系统,是中国自行研制的全球卫星导航系统,也是联合国卫星导航委员会认定的全球卫星导航系统四大核心供应商之一,其余认定供应商为美国GPS、俄罗斯GLONASS和欧盟GALILEO。

北斗卫星导航系统是信息时代的基础性设施,国之重器,信息社会的支柱。从卫星导航与定位的早期研究到北斗导航即将完成全球定位的今天,已走过几十年光阴,也代表着“中国速度”。

我国开始关于卫星导航与定位的研究得追溯至20世纪60年代,彼时,美国的全球卫星定位系统(GPS)也才开始起步。1970年,我国对导航卫星的方案论证结束,并命名为灯塔一号导航卫星,但好景不长,“灯塔”项目因国家财力等原因夭折。

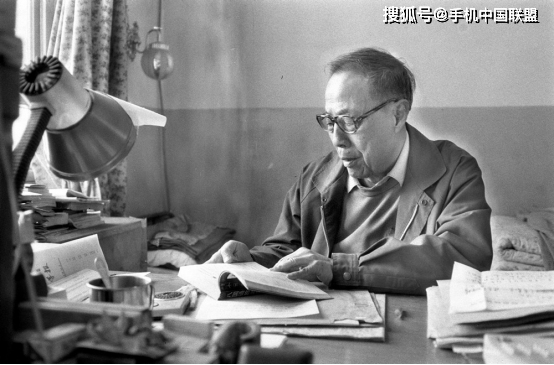

1983年,“两弹一星功勋奖章”获得者、中国科学院院士陈芳允创造性地提出了双星定位设计方案,即利用两颗地球静止轨道卫星,实现一个区域的导航定位。在这一设想的基础上,北斗一号双星定位系统开始了积极地立项论证。

1989年,在陈芳允院士的带领下,我国首次利用通信卫星展开了双星定位演示验证试验,证明北斗卫星导航试验系统技术的正确性和可行性。

伊拉克战争打响,美军首次将装有GPS的精准打击武器大规模使用,之后的海湾战争中,美军利用GPS引导炸弹的战果都令世界震惊。

1994年,党中央、国务院等拍板决定启动北斗一号工程,进行试验探索。我国自主建造的卫星导航系统从此赋予“北斗”之名,国之重器必须亲手打造。

北斗一号被称为北斗卫星导航试验系统,是中国第一代卫星导航系统,即有源区域卫星定位系统。该试验阶段以2000年成功发射2颗地球静止轨道卫星为结束,由于是采用少量卫星实现的有源定位,该系统成本较低,但是系统在定位精度、用户容量、定位的频率次数、隐蔽性等方面均受到限制。另外该系统无测速功能,不能用于精确制导武器。

2003年,第3颗地球静止轨道卫星成功发射。经过近3年的调试、测试和试运行,北斗一号系统正式开通运行。

虽然北斗一号系统缺陷明显,但意义重大。北斗一号的出现打破了美、俄在此领域的垄断地位。通过该阶段研究,为我国北斗卫星建设积累大量技术经验,也培养了一批优秀人才并研发了一些地面应用的基础设施。

我国自20世纪80年代开始探索适合国情的卫星导航系统发展道路,形成了“三步走”发展战略,北斗一号系统即是第一步,而第二步便是北斗二号。

2003年9月,中国打算加入欧盟的伽利略定位系统计划,并在接下来的几年中投入了2.3亿欧元的资金。由此,人们相信中国的北斗系统只会用于自己的武装力量,但事实并非如此。

2004年10月9日,中国与欧盟正式签署伽利略计划技术合作协议。同年,中国启动了具有全球导航能力的北斗卫星导航系统的建设(北斗二号)。

2007年4月初,首颗北斗导航卫星如期立在发射塔架上。各项测试进展非常顺利,但在发射前的最后检测中,卫星上应答机却出现了异常。最终,科研人员3天不眠成功排除隐患。

2007年4月14日4时11分,这颗肩负着重要使命的卫星从西昌卫星发射中心发射升空,成功进入预定轨道。两天后,北京清晰接收到来自这颗卫星的信号。那一刻,距离国际电联规定的频率申请失效最后期限不到4个小时。

2009年起,后续卫星持续发射,并在2011年开始对中国和周边地区提供测试服务

2012年,由14颗卫星构成的北斗二号卫星导航系统完成了对亚太大部分地区的覆盖并正式提供卫星导航服务。

中国选择独立自主开发北斗导航系统的原因在于上文提到的伽利略定位系统计划。

早期,伽利略系统被看作是一个政府财政参与的私营项目,项目主管积极邀请中国加入,这样在短期内可以获得中国的投资,从长远看还能在中国的定位授时市场获得独特优势。然而,由于欧盟委员会的安全与技术独立性政策,中国实际上被伽利略系统排除在外。中国之前的投资也没有得到任何回报,这促使中国决定建设自己的全球定位系统。

北斗二号并不是北斗一号的简单迭代,此卫星导航系统的发展目标是对全球提供无源定位,与全球定位系统相似。在计划中,整个系统将由16颗卫星组成,其中6颗是静止轨道卫星,以与使用静止轨道卫星的北斗卫星导航试验系统兼容。

北斗从其试验系统开始就有其军事目的,其正式系统也是一个军民两用的系统。由于该正式系统继承了试验系统的一些功能,能在亚太地区提供无源定位技术所不能完成的服务,如短报文通信。

作为“三步”发展战略的最后一步,我国于2009年正式启动北斗三号的建设。

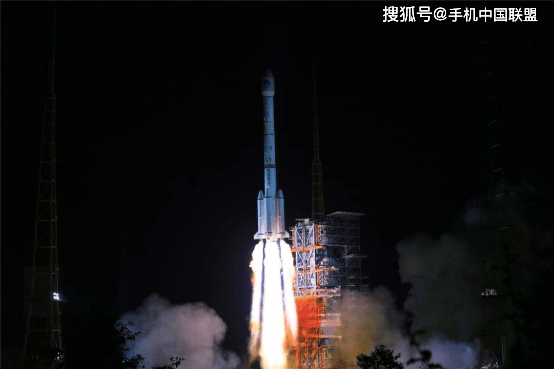

2017年11月5日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”的方式成功发射两颗北斗三号全球组网卫星,这是北斗三号卫星的首次发射,标志着中国北斗卫星导航系统全球组网的新时代。

2018年年底,北斗三号在该轨道上规划的24颗卫星已全部到位,标志着全球系统核心星座部署完成,将为全球用户提供导航服务,以及全球短报文通信、国际搜救等特色服务。

2020年5月14日,中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其接受央视记者专访时表示,我国计划在下个月发射最后一颗北斗卫星,这也是我国北斗三号系统的“收官之星”。

2020年底前,我国将建成由30多颗北斗导航卫星组成的全球系统,具备全球服务能力。未来2035年,我国还将计划建成以北斗为核心的综合定位导航授时体系。

北斗三号系统继承北斗有源服务和无源服务两种技术体制,能够为全球用户提供基本导航(定位、测速、授时)、全球短报文通信、国际搜救服务,中国及周边地区用户还可享有区域短报文通信、星基增强、精密单点定位等服务。

北斗卫星导航系统三步走发展规划将在今年顺利实现,从2004年的区域有源定位到2012年的区域无源定位再到2020年的全球无源定位,见证了从无到有,从弱到强的历史性一刻,也标志着中国科技力量的日渐强大,敢与时间赛跑的“中国速度”。(校对/Aki)返回搜狐,查看更多